ZINE(自主制作写真集)制作記 第5回 印刷機を使って試作品を作った!

はじめに

加藤文明社さんと一緒に自主制作写真集を作るプロジェクトは、本のタイトルと同じくエクスプローラーと名付けている。エクスプローラープロジェクトだ。このプロジェクトでは、今後、何冊か続けて制作することになっているので、関わる人たちの考えをすり合わせる目的で、本番を作る前に試作00号を作ることになった。そこで、今回の記事は、試作00号を作った時の様子を元に、少部数冊子製作の工程を説明しようと思う。試作と言っても印刷や製本の工程は、本番と同じだからね。

先ずは、印刷

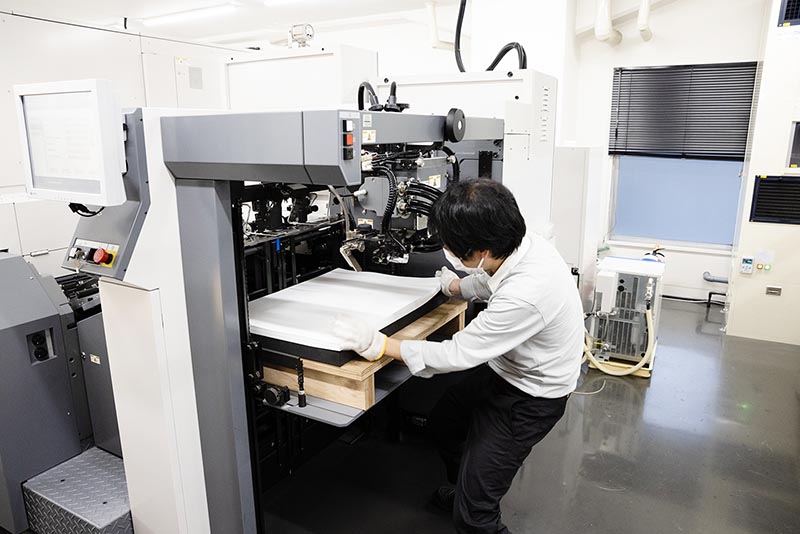

このプロジェクトで使う印刷機は、Fujifilm社製のJet Press 720Sという大型のインクジェットプリンターのような印刷機だ。通常の印刷で使うオフセット印刷機よりも再現できる色域が広いそうだが、今回は、初めてのことでもあるので、オフセット印刷を模したプロファイルを適用して、通常の印刷の流れに近い感じの工程にしてみた。その辺りは、次回の記事でもう少し詳しく書こうと思っている。

印刷の現場に立ち会ったことのある方なら、上の写真を見て「おやっ?」って思うはずだ。上の写真では、1枚の紙に同じページが並んでいるけど、通常の印刷では、1枚の紙に複数のページを印刷するからだ。今回は、少部数しか作らないので、1枚の紙に同じページを並べてある。ってことは、どういうことかっていうと、本の途中で紙を変えたいと思ったら、2ページ単位で変えられるということだ。普通は、だいたい16ページごとにしか変えられない。

また、この印刷機では、オフセット印刷で使うようなアルミ製の版を必要としないので、刷り上がりに納得いかない場合でも、版を作り直す必要はない。データを修正するだけだ。それに、刷る内容(ページ)が変わっても版を交換する必要がないので、違う内容を連続で刷ることができる。今回のようなページ数の少ない冊子なら、撮影する暇もないほど、あっという間に全部のページを刷り終わってしまう。

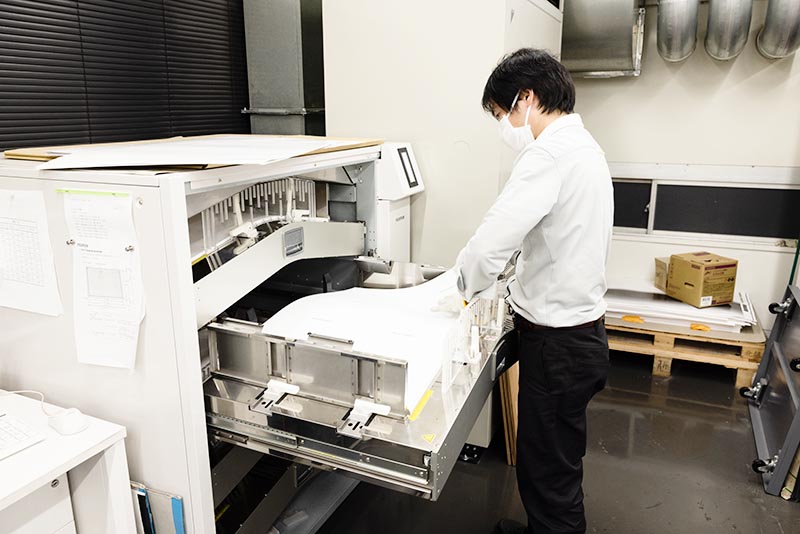

紙のコーティング

印刷した次の日は、表紙にコーティング用のフィルムを貼ってゆく。コーティングは、必ずしもやる必要はないのだが、今回は、耐久性を考えてコーティングすることにした。フィルムには、グロスとマットがあるんだけど、グロスは、表面が光ってしまって写真が見にくくなるかなと思って、マットにした。この辺りは好みだ。グロスの方が、高級だと思っている人もいるけど、どっちでもやることは一緒だ。

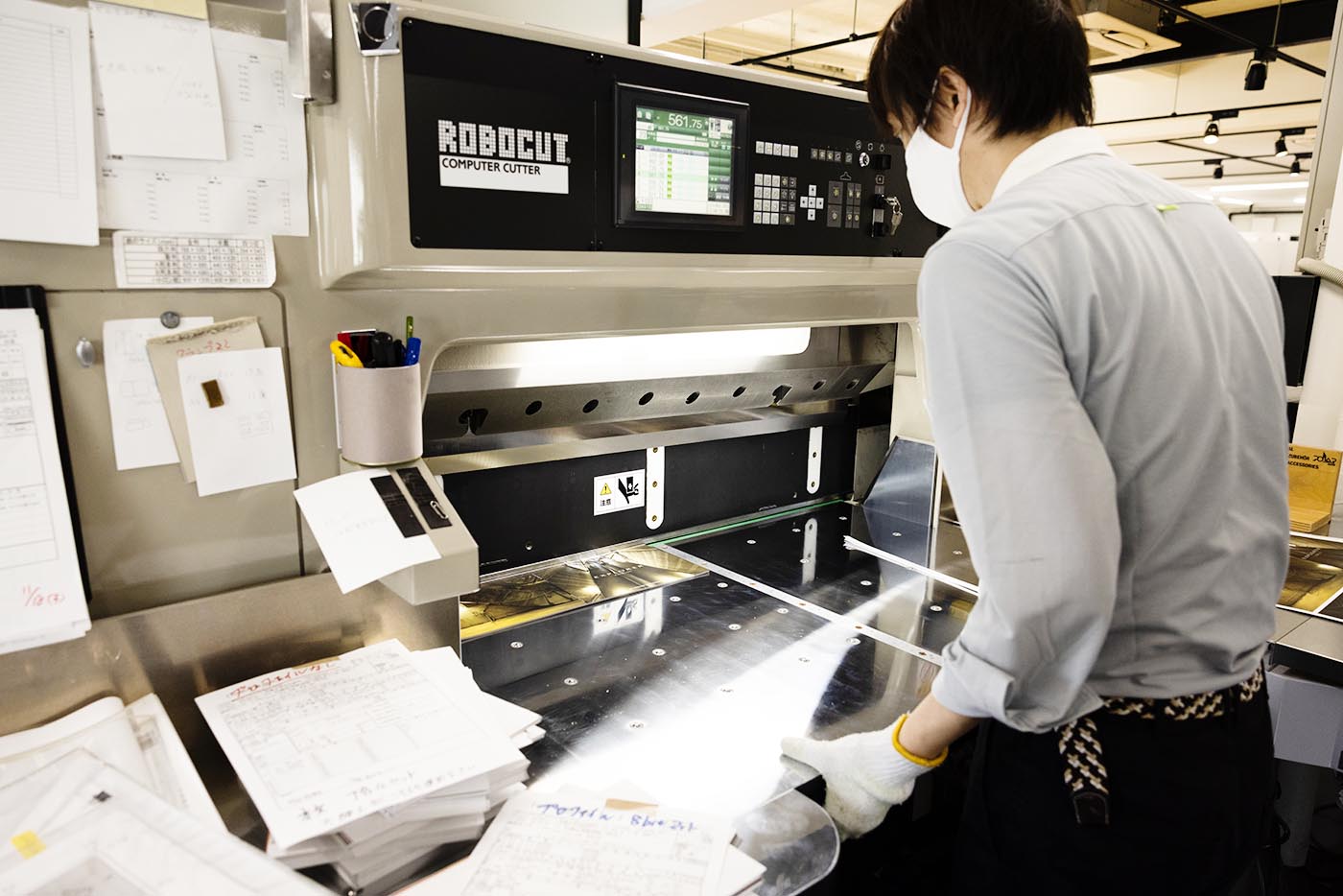

裁断

コーティングが終わったら、断裁機を使ってページごとに紙を切ってゆく。この段階では、各ページの大きさを揃えるために切るだけで、ギリギリまでは切らない。きちんとした形に切るのは、製本が終わってからだ。この作業では、紙の方向を変えながら切ってゆくんだけど、機械が切った時の数値を記憶できるので、最初に切った時と同じ順番で切ってゆけば、2回目からは位置の調整をしなくて済むようになっている。

製本

紙を切り揃えたら製本だ。機械にページ順に重ねた紙をセットすると、別の場所から差し込まれた表紙が糊付けされ、本の形になって、ポンと出てくる。ただし、全部を自動でやってくれるわけではなく、背の幅などを決めるローラーの位置などは、テストを繰り返して手動で調整しなければいけない。ローラーはいくつもあって、それをコンマ数ミリの単位で調整しなければいけないので、大変そうだ。1冊だけしか作らない場合でも、調整するためのテストをしなければいけないので、紙は余分に何枚も刷っておく必要があるし、少部数だからと言って、すべての手間が少なくなるわけではないのだ。

製本した後は、きちんとした形に裁断して完成となる。さっきまでバラバラの紙だったものが、目の前で本になって完成すると、めちゃくちゃうれしい。なんだろ?バラバラの紙の状態で見ているのとも違うし、モニターの上で見ているのとも全然違う、本になった時のこの感じ。

おわりに

今まで本を何冊か作ってきたけれど、印刷した後の工程を見たのは初めてだった。本って、こんな風に作ってたんだ!貴重な経験をさせてもらった。

以上、写真家西澤進の悪戦苦闘でした!

制作記第4回「ロゴや版下を作るよ。」は、こちら。

制作記第6回「ZINEの1冊目が完成した!」は、こちら。